刘文勇书法作品赏析

【大公网河南讯】出生在河南太康一个小乡村的刘文勇,从小练习书法,但却并无老师指点,只是在父亲的严格要求下,日复一日临摹着及其有限的一本书法字帖。这段始于八岁的笔墨修行,成为刘文勇艺术人生的起点。从农家子弟到中国书法家协会会员、广西艺术学院副教授,他走过的是一条“师古不泥古”的求索之路。

刘文勇的书法启蒙扎根于传统经典。他坦言:“临帖是‘师古’的必经之路,唯有在古人碑帖中汲取养分,才能为创新奠基。” 二十余年的临池不辍,让他深谙晋唐书法的清逸、汉隶的浑厚与篆书的古拙。在河南大学攻读书法硕士期间,他师从赵振乾教授,系统梳理书法理论与创作实践的关系,逐渐形成“行笔峻丽、健举流逸”的个人风格。

“以古为新”:书法创作中的传统解构与当代转译

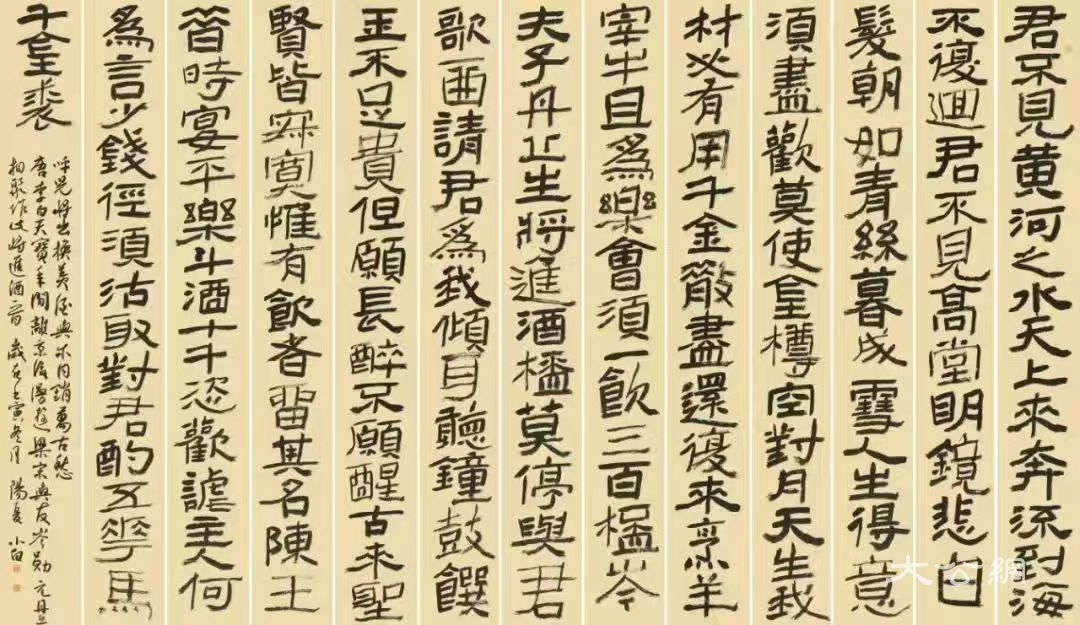

作为学院派书法家的一员,刘文勇的创作始终在传统与当代的张力中寻求平衡。他主张“临帖需忘我,创作需唯我”,这一理念在《将进酒》等作品中得到极致体现——通过对线质和墨色的把握,将自我情感韵律和古代经典文本融合,既保留金石文字的铸造感,又赋予其现代视觉语法。这既是对经典碑帖的传承,也是自我艺术创新的尝试。

在篆刻领域,他同样展现了对传统的创造性转化。他认为篆刻是“以刀为笔的立体书法”,强调“七分篆三分刻”的技法平衡。其代表作《澄堂》系列,以圆润立体的线质,模拟青铜器铭文的斑驳质感,将远古文字的宇宙观转化为当代符号,方寸之间既有豪壮飘逸的笔意,又具刀法生动的雕刻神韵,堪称“金石气与书卷气的交响”。

多元融合:书法教育的实践者与文化传播的推动者

2023年,刘文勇正式入职广西艺术学院,担任书法教师。这一身份的转变,标志着其艺术生涯从个体创作向公共教育的延伸。在教学中,他注重“技道并重”,既传授笔法章法,更强调书法作为“心画”的人文内涵:“书法不仅是线条艺术,更是修心之道。一横一竖中,藏着对天地秩序的敬畏。” 这种理念与其学术研究一脉相承,他曾发表多篇论文探讨书法篆刻与人生哲学的关联,认为“书法的节奏如同阴阳调和,笔墨的浓淡即是生命的呼吸”。

作为广西书法院秘书长,他积极推动区域性书法生态建设。在2024年的理事换届会议上,他提出“学术研究、教育培训、展览交流三位一体”的发展策略,致力于将“八桂书风”融入全国书法版图。近年来,他将自己曾参与的河南省书协“翰墨中原”等展览,不仅展示个人作品,更搭建起中原文化与岭南艺术的对话平台,印证了其“书法应成为跨文化沟通媒介”的愿景。

酒中真意:艺术生命的酣畅表达

在刘文勇的艺术世界中,酒是另一重精神符号。友人曾以“气酣神发”形容其创作状态:酒后挥毫,笔势如江河奔涌,墨色间流淌着魏晋名士的洒脱与豪情。对此他笑言:“酒能破除拘谨,让笔墨回归本真。但真正的‘气’并非来自酒精,而是源于修养与心性的沉淀。” 这种对“酒神精神”的辩证理解,恰如其分地映射了他的艺术哲学——既需感性迸发,亦需理性节制。

未来展望:在传统深处寻找当代答案

面对数字时代对书法艺术的冲击,刘文勇展现出清醒的认知与开放的姿态。他认为:“人工智能可以模拟笔法,却无法替代书写者的生命体验。书法的未来在于激活传统基因,而非对抗技术洪流。” 近期,他尝试将数字技术与传统书法结合,打算创作出《虚境》系列多媒体作品,通过光影叠合重构书法时空,探索传统艺术的当代感知方式。

对于青年书法学习者,他寄语道:“真正的创新需以深厚的传统为根基。既要‘与古为徒’,亦要‘与古为新’。” 这位从豫东田野走出的书法家,正以学者的严谨与艺术家的激情,在墨海中书写着属于这个时代的文化答卷。 (文/刘涛 崔岩)